良性肿瘤不切除会变恶性肿瘤吗

肿瘤科编辑

健康万事通

肿瘤科编辑

健康万事通

肿瘤科编辑

健康万事通

肿瘤科编辑

健康万事通

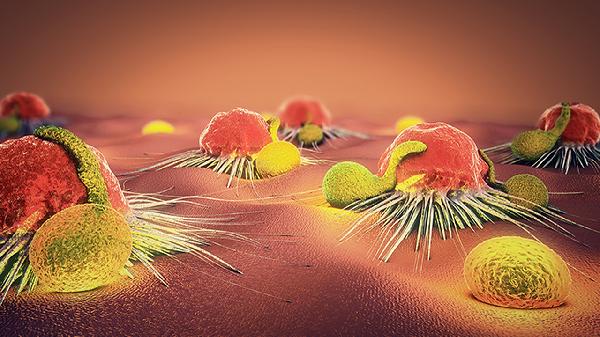

良性肿瘤通常不会转变为恶性肿瘤,但存在极少数例外情况。良性肿瘤与恶性肿瘤的本质区别在于细胞分化程度、生长速度及转移能力,主要影响因素有肿瘤类型、基因突变、长期慢性刺激、内分泌异常及免疫监控失效。

1、肿瘤类型:

绝大多数良性肿瘤如脂肪瘤、子宫肌瘤、乳腺纤维腺瘤具有完整包膜,细胞分化良好,生长缓慢,临床数据显示其恶变概率低于0.1%。但部分特殊类型如胃肠道绒毛状腺瘤、甲状腺结节中的滤泡性肿瘤存在5%-10%的恶变风险,需定期随访。

2、基因突变:

原癌基因激活或抑癌基因失活可能导致细胞恶性转化。例如神经纤维瘤病患者若出现NF1基因二次突变,约3%-5%的丛状神经纤维瘤可能进展为恶性神经鞘瘤。长期存在的良性肿瘤累积的基因损伤会增加突变概率。

3、慢性刺激:

长期物理或化学刺激可诱发恶变。口腔黏膜白斑在持续烟酒刺激下约有3%-5%发展为鳞癌;慢性溃疡性结肠炎患者的结肠息肉,经过10年以上炎症刺激后癌变风险显著升高。这类情况需尽早切除病灶。

4、内分泌异常:

激素依赖性肿瘤如垂体泌乳素腺瘤,虽属良性但长期未治疗可能导致局部骨质破坏,约0.5%-2%会呈现侵袭性生长。甲状腺功能亢进合并结节者,TSH受体持续激活可能促使滤泡细胞癌变。

5、免疫监控失效:

免疫功能低下人群如器官移植术后患者,其良性肿瘤恶变风险较常人高3-5倍。HIV感染者合并卡波西肉瘤初期多为良性表现,免疫系统失控后迅速转为恶性肿瘤。这类人群需更密切的肿瘤监测。

建议良性肿瘤患者每6-12个月进行超声或影像学复查,观察肿瘤生长速度及形态变化。日常生活中需避免烟酒刺激、规律作息以维持免疫功能,适量补充维生素E等抗氧化剂可能降低细胞突变风险。出现短期内体积增大、疼痛或边界模糊等预警症状时,应及时就医评估手术指征。